Un libro fundador

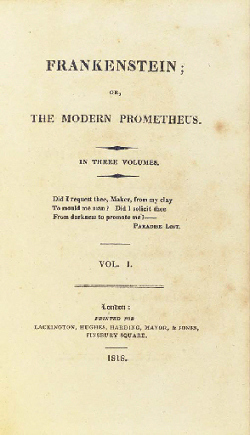

El 1ro. de enero de 1818 se publicó un curioso libro que circuló entre ciertos lectores ingleses. Se le tituló: Frankenstein; or, The Modern Prometheus. No aparecía el nombre de la autora en la tapa ni en la portadilla interior, pero sí con la indicación de cuál era el impresor: Lackington, Hughes, Harding, Mayor, & Jones de Londres, y la referencia que era el Volumen I –de tres anunciados–, además de una cita tomada de Paradise Lost (1616) de John Milton que decía: “Did I request thee, Maker, from my clay. To mould me Man, did I solicit thee. From darkness to promote me?” Eso era todo. Este libro luego se constituyó en un monumento de la literatura romántica y la que también se considera el inaugural de la ciencia ficción moderna.

Frankenstein; or, The Modern Prometheus desde que apareció concitó atención, entre ellas ciertas representaciones teatrales, siendo la primera: Presumption; or, The Fate of Frankenstein, la noche del 28 de julio de 1823, adaptación de alguien que se anunciaba como Mr. Watson. Para entonces, la novela había sido de nuevo fue impresa en 1821 –leer acá un detalle de la historia de las impresiones de la novela–, esta vez en Francia, como Frankenstein, ou le Prométhée moderne (Chez Correárd, Libraire, París), traducida por alguien que firmaba como J.S., edición que, además, por primera vez, enunciaba a su autora como: “Mme. Shelly, según su sobrina”; estaba dedicada a William Godwin. De este modo, aparecía sugerido en la portadilla que quien había escrito la novela era una mujer, “Madame Shelly” –sic–. Por esos años ya no era secreto que Mary W. Shelley había escrito tal novela de terror, aunque cuando se le publicó originalmente en 1818 no apareciese su nombre porque tenía alrededor de 21 años y era poco común, por no decir casi un problema, que alguna mujer publicase algún libro, cuando el contexto literario e intelectual europeo era predominantemente masculino. En efecto, el libro fue escrito por Mary W. Shelley, la cual se había unido en matrimonio con Percy Shelley, luego de algunos años de iniciar una relación tórrida y de amor libre cuando aquel estaba casado, y cuando ya fue posible toda vez que la exexposa de Shelley había muerto. Mary W. Shelley, antes Mary Wollstonecraft Godwin, era hija de dos connotadas personalidades: William Godwin, escritor y pensador de avanzada; y Mary Wollstonecraft, escritora y precursora del pensamiento feminista; su madre había muerto tempranamente y su padre la educó con ideas liberales, aunque estuvo en desacuerdo cuando en su adolescencia –a sus 16 años– se había unido y fugado con Percy Shelley, siendo además este uno de sus amigos que formaban parte de su círculo intelectual.

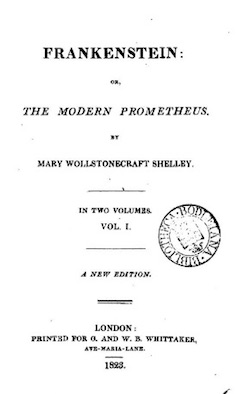

Aunque pareciera trivial esta serie de datos, cuando se publicó Frankenstein; or, The Modern Prometheus palpablemente nació sin el nombre de la autora, ocasionando que algunos creyesen que el libro fuera escrito por Percy Shelley, incluso cuando en el prólogo se resaltaba al autor anónimo, más no a la autora mujer. Este hecho empezó a ser corregido en las siguientes ediciones. Es así como en la nueva edición inglesa de 1823 de Frankenstein; or, The Modern Prometheus, en dos tomos, al cuidado de su padre William Godwin –cuando este finalmente admitió la relación con el poeta Shelley–, ya inscribía en la portadilla interior el nombre de la autora: Mary Wollstonecraft Shelley, en tanto la impresión estuvo a cargo de G. and W. B. Whittaker de Londres.

En la actualidad Frankenstein; or, The Modern Prometheus es leída en diversidad de traducciones a partir de la edición que Mary W. Shelley hiciera en 1831 –impresa por Henry Colburn & Richard Bentley, también en Londres–, recogiendo las anteriores versiones y correcciones que hiciera sobre todo en la publicación de 1823. Aunque se quiera decir que es la edición definitiva, hay editoriales y estudiosos que prefieren volver a la primera de 1818 –para el presente ensayo yo tomaré la versión en castellano, Frankenstein o el moderno Prometeo (Ariel-Planeta, Bogotá, 2018), edición anotada del MIT Press, “para científicos, creadores y curiosos en general” que parte precisamente de la versión de 1818, revisada y corregida, traducida por José C. Vales–. Con todo, hay que afirmar que el espíritu de la novela sigue presente. Por otro lado, entre 1818 y 1831 Shelley continuó escribiendo, tratando de hacerse un lugar en los círculos intelectuales europeos predominantemente ocupados por escritores varones. Es así como publicó varios cuentos y un puñado de novelas. Por ejemplo, en el contexto de la temprana ciencia ficción, cabe citar otra novela: The Last Man (1826), historia ambientada casi a finales del siglo XXI, en un mundo donde una plaga ha diezmado a la humanidad. Sus otras obras, como esta última de ciencia ficción, casi han sido eclipsadas por Frankenstein; or, The Modern Prometheus, no tanto por su calidad, sino porque prevalece aún el imaginario de un ser que se ha vuelto universal.

En este contexto, la importancia de Frankenstein; or, The Modern Prometheus es que es una novela vigente; sigue siendo contemporánea, pese a los dos siglos de su publicación: presenta el drama de un ser recreado por la tecnociencia moderna; es una historia de cómo el ser humano no aprende de sus creaciones y sus errores; es un drama sobre el fracaso amoroso de la paternidad; supone la pregunta de hasta qué punto la experimentación científica ha hecho olvidar que otros deben ser los derroteros por donde debería trajinar la humanidad. Y más allá de ello, es un ejemplo de cómo una autora horada el canon literario de su tiempo.

El innombrable: el ser humano

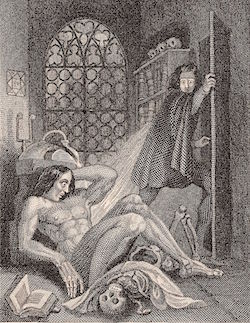

Digamos, de este modo, que el personaje objeto de la trama de la novela es un ser humano. Pero curiosamente no es mostrado como tal, sino como un “engendro”, un “monstruo” o como una “criatura” y más tarde un “villano”. No tiene nombre. Nótese este aspecto: no tiene nombre y con tal conciencia leeremos su destino trazado en la novela hasta cuando es finalmente rechazado no solo por su creador, sino por la sociedad, para ir a refugiarse entre las nieves y la atmósfera gélida de alguna región lindante con el Polo Norte. Con esto, lo que se nos hace recordar es justamente al ser humano abandonado a su suerte, quizá como una especie de evocación mítica del ser humano dejado en la Tierra por Dios, cuando este, al parecer ya lo ha abandonado. ¿Y quien este ser humano? Un nadie, un no-nombrado que cuando es expuesto a la tecnociencia –en la novela nunca se indica el procedimiento–, nos daremos cuenta de que en origen es un resto, un cadáver, al que se le otorga la vida, y quien lo hace es un científico, el Dr. Frankenstein, que se obsesiona con su experimento. El nuevo ser nace como resto de otra cosa, de otro ser, con la particularidad que en su estado primigenio es hermoso:

“Sus miembros estaban bien proporcionados, y había seleccionado unos rasgos hermosos. ¡Hermosos! ¡Dios Mío!”

Entonces, la criatura nace sin nombre, sin una genealogía, sin quien le dé el nombre. A lo largo de la novela sabremos de él por lo que hace, por lo que persigue, por el reconocimiento que intenta reclamar a su creador, el cual, por otro lado, lo rechaza, lo niega desde que nace y desde que va teniendo acercamientos forzados con aquel. El Dr. Frankenstein si bien al principio lo concibe y sabe que es hermoso, inmediatamente cae en cuenta que es un “engendro” horroroso, un “demoníaco cadáver” que cobra vida con la ayuda de su ciencia, de la tecnociencia que ha empezado a dominar. En la medida que se ha hecho popular la novela por siglos, hoy hacemos una analogía entre ese ser monstruoso con el Dr. Frankenstein y pronto, cuando se habla de Frankenstein, el imaginario se desplaza a la presencia de ese ser creado. Es que ahora pesan las imágenes del cine y de la literatura popular, de los cómics, de la televisión, etc., para que hagamos tal homología. En la actualidad, la categoría “monstruo” implica “aberración” y creemos que tanto ese ser otro, ese nuevo ser creado ahora gracias a partes de cadáveres –cosa que está lejos de la versión original– y su creador, una especie de científico loco, son las representaciones del extravío.

Nada tan falso. Shelley no bautizaba a su personaje y, contra toda presunción monstruosa, y contra el mundo convencionalizado en el que había nacido –como ella misma en su tiempo–, su personaje era un ser humano, con sus búsquedas, preguntas y problemas. Era un personaje trágico; su “deformidad” estaba dada porque su cuerpo era inusual entre la gente: era mucho más alto y corpulento, una especie de gigante. De este modo, su sino ya estaba determinado desde su concepción. Y parte de ese destino, era que debía luchar por ser reconocido como un ser humano cualquiera. Una inicial presunción ya sugerida: esta “primera criatura”, como se lee luego sobre el innombrado, es una especie de Adán a quien el Creador tampoco le pone un nombre, sino una nominación genérica, “Adán”, aludiendo a con lo que es hecho, “tierra” o “barro”, y que en hebreo también se le traduce como “hombre”; tal hombre es luego negado por Dios tras haber pecado; se vuelve innombrable. Cabe acá una referencia a una nota en la “Introducción” de Charles E. Robinson de la edición de Frankenstein o el moderno Prometeo del MIT Press:

“Al carecer de un único nombre, el monstruo tiene una universalidad que abarca a toda la humanidad; de hecho, cuando Mary vio en el programa de la primera versión teatral de su novela en 1823 que el papel de «…» lo interpretaba «Mr. T. Cooke» le comentó en una carta a Leigh Hunt que «su modo de nombrar sin nombre lo innombrable es bastante buena» […]. Al lector también se le recuerda de este modo que nombrar es un acto simbólico en el que quien pone nombre es más importante que el nombrado; el que Victor no le dé nombre a su «criatura» nos dice mucho de su relación”.

Y de ahí, otra presunción: el nuevo hombre que nace con la modernidad emerge ya creado por la razón, y su conflicto es que no sabe, está desconcertado de la racionalidad de ese tiempo distinto, porque tal mismo hombre aún es sensibilidad. Sin nombre, negado por el padre-razón, trata de saber su lugar en el mundo que ahora puebla.

El tiempo moderno

¿No está Shelley leyendo la realidad de su tiempo? Para las primeras décadas del siglo XIX, la racionalidad moderna ya estaba presente con el cambio de las ciudades, con la consolidación de una burguesía capitalista, con la constitución cada vez más notable de la revolución industrial, del aparecimiento de máquinas que cambiaban poco a poco el trabajo manual en trabajo mecánico; además, y sobre todo, con que las ideas científicas se estaban ya volviendo cada vez más populares y, con ello, el auge de la medicina profesional, con la experimentación que además enfrentaba y cuestionaba a la mentalidad mítica. Por entonces, incluso con la ciencia se estaba conectando con las nuevas tecnologías. Lo que en este campo prevalecía ya no era solo artefactos, sino también medios que llevarían a la ciencia a lugares inexplorados. Por ejemplo, la electricidad. En la novela leemos:

“Con una ansiedad casi cercana a la angustia, coloqué a mi alrededor la maquinaria para la vida con la que iba a poder insuflar una chispa de existencia en aquella cosa exánime que estaba tendida a mis pies”.

Sí, hay una máquina para dar vida; y esta tiene una “chispa” que ayuda a dar vida. Es un hecho ya comentado en diversas ediciones y fuentes que Shelley ya conocía sobre los experimentos que, a partir de la electricidad, se hacían para reactivar partes del cuerpo o animales muertos, intentando “insuflar [con] una chista [algo] de existencia” a tales cosas o cuerpos. En la nota 47 –firmada por la científica Stephanie Naufel– del libro que empleo para este artículo: Frankenstein o el moderno Prometeo versión del MIT Press, por ello leemos en referencia al pasaje antes citado:

“Mary se refiere a una «chispa» que anima a la criatura de Víctor y le hace cobrar vida. Esta referencia alude al uso de la electricidad para reanimar un cuerpo, una idea relativamente nueva en el momento de la publicación de esta novela. Hacia finales del siglo XVIII, Luigi Galvani (1737-1798) había demostrado la utilidad […] de la corriente eléctrica para activar un músculo, un descubrimiento que hizo al diseccionar ancas de rana. […] Hoy la estimulación eléctrica se utiliza para ayudar a millones de cuerpos humanos con todo tipo de artefactos, desde desfibriladores y marcapasos hasta los tratamientos destinados a tratamientos parciales de la parálisis y sistemas que enlazan prótesis y cámaras con el cerebro”.

Lo que Shelley está leyendo de su tiempo es cómo las nuevas tecnologías y las nuevas prácticas médicas están creando a un nuevo ser humano. El problema es, considerando los miedos de época, las aún predominantes creencias religiosas, etc., la gente aún se pregunta si aquellas nuevas prácticas y nuevas tecnologías que intervienen al cuerpo, que hacen revivir, son hechos o factores que encierran promesas o túneles sin salida. El nuevo hombre moderno, producto de la tecnociencia, él mismo quiere tener la seguridad que su transformación, su nuevo cuerpo recreado por la ciencia y tecnología modernas tendrá aún el alma sagrada. Por lo tanto, hay una especie de incertidumbre, un choque y a la par una cierta esperanza que aún no se define. Hoy en día, nosotros que hemos sido traspasados por aparatos científicos, operados, hemos sido desfibrilados, más bien agradecemos a la tecnociencia o la tecnología médica el alargamiento de la vida.

Y con lo dicho hay que preguntarse, ¿hasta qué punto este hombre nuevo, este ser recreado, el innombrado de Frankenstein, es también la metáfora del romanticismo? Friedrich Nietzsche ha dicho en El paseante y su sombra (Siruela, Madrid, 2003):

“Todas las mentes de talante clásico como las de romántico –tal como se siguen dando ambos géneros– cargan con una visión de futuro: pero sacada, en las primeras, de una fuerza de su tiempo, en las últimas, de una flaqueza”.

Romanticismo y clasicismo dialogan, se penetran, se interpretan; son corrientes o mentalidades coetáneas. Nietzsche señala que lo que les mueve es su perspectiva de futuro. E identifica que la visión de futuro del romanticismo emerge criticando, observando las fisuras del racionalismo, del pensamiento ilustrado, acaso tan seguro de un futuro promisorio. Frankenstein; or, The Modern Prometheus es una novela de ciencia ficción romántica, porque plantea, desde un presente, también una visión de futuro que está plagada de incertidumbre: si hay tecnociencia que pueda crear y al crear seres, estos, en lugar de ser lo que se quería, seres hermosos, son unas aberraciones, el futuro que prometía la revolución científica debería tener un anclaje importante: lo moral.

De ahí que el romanticismo tampoco se quede solo en la mera exhibición de los males de la sociedad, sino un proyecto que implique una búsqueda de ese camino ético. Giovanni Reale y Dario Antíseri en su Historia de la filosofía, tomo V: del romanticismo al empiriocriticismo justamente aluden a esta búsqueda. Toman las palabras de Ladislao Mittner, el cual señala:

“La palabra más característica del romanticismo alemán «Sehnsucht» no es la «Heimweh», la nostalgia («añoranza», es decir, deseo del «retorno» a una felicidad antes poseída o por lo menos conocida y determinable); es, en cambio, un deseo que no logra nunca alcanzar la propia meta, porque no la conoce, no quiere o no puede conocerla; es la «búsqueda» (Sucht) «del deseo» (Sehnen). Pero el mismo «Sehnen» significa, con bastante frecuencia, un deseo irrealizable porque es indefinible, un deseo de todo y de nada al mismo tiempo; no por nada «Sucht» se reinterpretó […] como un «Suchen», un buscar; y la «Sehnsucht» es en realidad la búsqueda del deseo, un desear el desear, un deseo sentido como inextinguible, y por eso encuentra en sí mismo la propia y total satisfacción”.

El romanticismo implica el deseo de buscar quizá lo perdido, quizá lo añorado, quizá lo que se ha soñado, pero que no halla aún un referente concreto; y cuando se lo halla se cumple el deseo que supondrá satisfacción o quizá tristeza. Es la búsqueda de la patria, del Padre, y en su encontrarlo, o se funda lo nuevo, o se sabe que está muerto y hay que olvidarlo, pero se lo ha visto. ¿No hay acaso esta serie de tensiones en Frankenstein; or, The Modern Prometheus? El hombre creado busca al Padre para que le reconozca y solo halla en él un futuro determinada por la muerte, a la que hará honor, y por ello escapará a refugiarse allende los mares, donde las cosas y las especies tienden a extinguirse; y curiosamente el Dr. Frankenstein, en un proceso invertido, cuando casi lo ha perdido todo, tratará de buscarlo hasta el mismo Polo Norte. Se trataría de una búsqueda constante: del lo que se desea y del deseo del desear. El punto en el que habría puesto la tecnociencia del momento, a inicios del siglo XIX, supondría esa tensión: ¿con aquella se busca una patria nueva, futuro, del progreso? O ¿aquella que implica una patria ya conocida y temible, puede llevarnos a un futuro del que nos arrepentiremos? Ya no se podía hacer de ciegos ante el cambio de tiempo y tampoco de oídos sordos a las voces de la nueva humanidad romántica crítica que emergía.

Conclusión

Como la criatura del Dr. Frankenstein, la novela Frankenstein; or, The Modern Prometheus también nacía en el 1818 –claro está que en principio fue escrita en 1816 y ajustada en 1817– esta vez sin que se nombre a la autora. En un proceso invertido, la novela ponía ya desde el título el nombre del creador como metáfora de Prometeo, ese dios que se roba el fuego de los dioses y se lo entrega a los seres humanos, anticipación de que la modernidad supone un legado con la chispa que cambia todo hasta la actualidad. De antemano sabemos que hay un personaje y un proceso. Pero como novela nace sin el nombre de la autora. Percy Shelley escribe el prólogo, el cual, queriendo ahondar la naturaleza anónima de ese ser-libro nuevo, además pretendiendo no autoidentificarse con la autora, a la final con su escrito, lleva a una especie de duda que produce que algunos crean que él es el autor de la obra. Digamos que el ser-libro entonces busca a su verdadero gestor, tratando de mover el piso cultural de su momento, decía, predominantemente masculino. Es otro padre, William Godwin, el padre de la autora, un intelectual, un escritor que tenía su peso en la escena cultural londinense, que finalmente lleva a que se reconozca en su hija la maternidad de ese libro que, insisto, se va a constituir en un monumento. Nosotros, como lectores de Frankenstein; or, The Modern Prometheus, quizá recordamos a alguien sin nombre o al ser que repudia, al innombrable, pero, en definitiva, evocamos acaso nuestra misma situación en un mundo que ahora cambia con la pandemia. (Iván Rodrigo Mendizábal)

Recent Comments