我得承认采访刘宇昆对我而言是极大的荣幸,也是巨大的挑战。自从读了他最初几篇译至中文的短篇后,我便成了刘宇昆的忠实拥趸。《爱的算法》和《单比特错误》仍是我最爱的故事。2013年,刘宇昆的中文短篇故事集《爱的算法》被提名并入围全球华语科幻星云奖最佳科幻图书奖,我代替出版社上台领取银奖奖杯。同样在2013年,我在复旦攻读创意写作硕士期间写下两篇关于刘宇昆的论文。尽管我和刘宇昆在脸书上互为好友已久,我仍无从隐藏自己对他的尊敬和对他作品的喜爱。今年在北京参加全球华语科幻星云奖时,我和刘宇昆终于第一次见面,他给了我一个西式的拥抱,而不是中国式的握手。我们在网上总用英语交流,尽管他的中文也很好。所以我们的采访会以英语进行,之后由我译成中文。

感谢斯蒂夫·戴维森,他策划了这次采访并致力于将这篇采访译成不同语言。

1. RKW: 你在自己的第二本中文选集《思维的形状》一书前言中写到,你凭借《纱蝉》进入未来作家竞赛决赛。作为决赛选手,你被邀请到洛杉矶参加专为竞赛获胜者举办的写作工作坊,《涅槃》即在那时写成。这是你写作生涯的起点吗?你参加过其他的写作竞赛或工作坊之类的吗?这些经历对你的写作有何影响?

1. RKW: 你在自己的第二本中文选集《思维的形状》一书前言中写到,你凭借《纱蝉》进入未来作家竞赛决赛。作为决赛选手,你被邀请到洛杉矶参加专为竞赛获胜者举办的写作工作坊,《涅槃》即在那时写成。这是你写作生涯的起点吗?你参加过其他的写作竞赛或工作坊之类的吗?这些经历对你的写作有何影响?

KL: 参加未来作家竞赛确实是我写作生涯的起点。进入决赛之前,我只卖出过一个故事(《迦太基玫瑰》,收录于《梦与奇迹的帝国:火卫一科幻小说选集(Empire of Dreams and Miracles: the Phobos Science Fiction Anthology)》,凯斯·奥力克沙(Keith Olexa)和奥森·斯科特·卡德(Orson Scott Card)主编),竞赛经历对我而言无疑是一场变革。我结识了不少至今仍在交往的朋友,学会很多写作的技艺,也学会许多经营写作生涯的方法。

自那以后,尽管我也参加过其他写作竞赛,但我没参加其他写作工作坊。我认为竞赛,尤其是明确为缺乏经验的作者而设的竞赛,对写作很有帮助,没有职业作家参赛使得新人作者能更好展现自己的才华。

2. RKW: 你是个多产的作家,尤其是2011年以来。同时你也是名律师,一位丈夫,两个孩子的父亲。你如何在写作、工作和家庭中平衡自己的生活?

2. RKW: 你是个多产的作家,尤其是2011年以来。同时你也是名律师,一位丈夫,两个孩子的父亲。你如何在写作、工作和家庭中平衡自己的生活?

KL: 我不知道自己在平衡生活方方面面这点上是否做得够好。这耗费了我极大精力,如果没有我妻子Lisa(邓启怡)的巨大支持,我不可能做到。她聆听我的想法,阅读我的故事,给出反馈建议,而她其实比我更忙。

有了孩子以后,我必须更高效利用时间。年幼的孩子会造成很多干扰,我必须自律,对很多想法说不,只把适合短篇小说的点子写下来。我的工作很耗费脑力(我按小时拿薪资),工作中没什么空闲时间。比起缺少时间写作,我认为精神疲惫是更大的挑战。

如今,我大部分的写作在上下班途中进行,那几乎是我可以独自集中精神写作的唯一时间段。我的第二部长篇小说,The Grace of Kings的续篇,全部在火车上那些不连贯的碎片时间中写就。在之后的编辑过程中,我不得不处理这种写作方式带来的各种问题。

3. RKW: 你故事中的主题十分多元化,从历史到语言学,星际接触到意识上传,而你看起来对所有这些都很在行。你从哪里获取灵感?如何将灵感发展成故事?如何深入研究不同领域?请谈谈你的创作过程。

3. RKW: 你故事中的主题十分多元化,从历史到语言学,星际接触到意识上传,而你看起来对所有这些都很在行。你从哪里获取灵感?如何将灵感发展成故事?如何深入研究不同领域?请谈谈你的创作过程。

KL: 当故事最初的种子包含技术细节时,十有八九灵感源于科学论文。我喜欢浏览arxiv.org查看各领域中有趣的新论文,我相信真正的科学为科幻提供最好的基础。我不信任关于科学发现的新闻报道,原因有很多,科学报道的叙述似乎总是错失科学发现真正激动人心之处,对于论文的总结也总是错的。我不得不阅读原始文献,看看科学家到底完成了什么。

我很幸运,有许多科学家朋友。他们一直都耐心回答我的技术问题,审查我的各种推测性随笔。

我没有既定的写作方法。一些想法会在我脑中盘旋一阵,直到其他有趣的想法出现,它们互相碰撞,形成灵感的火花。我不列提纲也不做计划。我的故事有机发展,写作过程本身是我思考的一种方式,我在写的过程中整理想法,舍去不必要的那些,直到叙述形成。

4. RKW: 你在《思维的形状》中提到萨丕尔-沃尔夫假说,你支持这种假说吗?你对世界的概念更多由英语还是汉语构成?在使用不同语言时,你有没有发现表达自我的方式乃至自身人格有所不同?

4. RKW: 你在《思维的形状》中提到萨丕尔-沃尔夫假说,你支持这种假说吗?你对世界的概念更多由英语还是汉语构成?在使用不同语言时,你有没有发现表达自我的方式乃至自身人格有所不同?

KL: 萨丕尔-沃尔夫假说的弱假设得到了一定科学支持(比如,我们的色彩感知能力似乎在某种程度上受语言影响,心算能力似乎也为语言影响)。我的个人经历告诉我,语言的差异有时会在思维模式中体现。比如,当某人跟我讲”grandmother”或者”cousin”时,我几乎总会感到瞬间的困惑,我会好奇“祖母还是外祖母?哪种堂表兄弟姐妹?”,因为中文里指代亲戚的词要精确得多,英文中的词对我来说则不够确切。同样,当我听到中文里类似“有人来了”这样的话时,我也会在瞬间感到困惑,我会想知道这说的到底是一个人还是几个人,英语中的单复数必定会明确。

不过,比起有时被认为属于萨丕尔-沃尔夫假说的宏大论调来,这些差异微不足道。例如:一种语言比另一种更适合“抽象思考”;或者,由于其语言特质,一群人无法理解某事。我怀疑大多数这样的宏大论调,因为证据太单薄或根本不存在,这些论调更像是专案谬误[i],肯定了由于世界力量分配不均而导致的既存偏见, 而不是什么其他科学的说法。

而不是什么其他科学的说法。

我的中文表达能力十分有限,毕竟我大部分的教育和整个职业生涯都以英语进行。朋友们确实说过我讲中文和讲英文时看起来“不同”,但我怀疑这只是简单的语码转换过程,正如任何一个离开故乡的人所经历过的那样,他得根据语境在不同方言和语域中切换。

5. RKW: 你如何定义自己的文化身份?作为一名海外华人,一名美国人,你的写作与两边都不尽相同。你认为自己的跨文化背景对写作起到怎样的帮助?

KL: 我是一个美国人。

我在英美文学传统中写作,也希望跳出这种传统,我的文化身份反应了美国经验的多元本质。作为数百万移民中的一个,我受益于祖先故乡的文化和文学遗产,这份遗产也已成为织就美国文化的不可忽略的一部分。我也同其他任何一个美国人一样,勇于在历史主流声音中说出自己的话语,展现我们丰富多样文化中的边缘化部分,使得我们的联邦日臻 完美。我的作品与其他美国作家不同,仅仅就像每一个美国人都与其他人不同一样,这种个体差异是作为美国人所意味的构成要素之一,自亚历西斯·德·托克维尔(Alexis de Tocqueville)[ii]游历美国之日起就一直如此。

完美。我的作品与其他美国作家不同,仅仅就像每一个美国人都与其他人不同一样,这种个体差异是作为美国人所意味的构成要素之一,自亚历西斯·德·托克维尔(Alexis de Tocqueville)[ii]游历美国之日起就一直如此。

与此同时,身为中华文学传统宝库的继承者,我为自己感到幸运,为我能够从语言和文化层面理解并欣赏中文作品而感到幸运,这些作品中既有中华文明悠久历史中的经典之作,也有激烈动荡、面向未来的当代佳作。我认为自己的跨文化视角能让我的理解更加透彻丰富,也给了我其他美国作家可能并不具有的工具,使我能够处理关于人类多样化和全球化的一系列更全面的问题。

最后,我也希望自己能为架构中美科幻圈之间的跨文化桥梁这一伟大任务而出一份力。

6. RKW: 你说过《纪录片:终结历史之人》是你最好最重要的小说之一,不过我们都知道它在发表时遭遇了巨大困难。这部中篇入围星云奖和雨果奖后,你认为人们改变对于这篇小说和这段历史的看法了吗?文中的桐野明美是否代表了你的历史观?

KL: 说实话,我不认为作品被提名或得奖能改变人们的观点,事实也应该如此。每位读者都应独立判断作品,不为他人想法阻碍——尽管这可能太理想化了。读者带着由自身文化经验造就的解读透镜来读作品,我想(并且也希望)这种通过奖项提名体现的承认对于绝大多数人来说不意味任何东西。我仍相信,唯一真正重要的是一部作品和个体读者之间建立的联系。

KL: 说实话,我不认为作品被提名或得奖能改变人们的观点,事实也应该如此。每位读者都应独立判断作品,不为他人想法阻碍——尽管这可能太理想化了。读者带着由自身文化经验造就的解读透镜来读作品,我想(并且也希望)这种通过奖项提名体现的承认对于绝大多数人来说不意味任何东西。我仍相信,唯一真正重要的是一部作品和个体读者之间建立的联系。

至于历史和我的历史观,我认为这部中篇整体代表了相对公正的准确写照,体现了我对于真相的角色及史学的认知经验——十分复杂又模棱两可。我认同明美的某些观点,反对另一些,这与我对小说中其他角色表达的观点态度相同。

7. RKW: 除了用英语写作,你也将中国科幻翻译到英语。你的翻译评价很高,《丽江的鱼儿们》赢得了2012年科幻奇幻翻译奖短篇类奖,《三体》英语版反响也很好。在将中国科幻翻译到英语的过程中,你认为最难翻译的是什么?有没有你认为无法翻译的东西?

KL: 我发现语言上的不同很容易翻译,文化上的不同更难。科幻,尤其是“硬科幻”,总是更容易翻译,因为科学概念和科学文化的参照总体而言是中西方读者所共有的。

但是中国文学内涵,充斥着经典文本和中国历史的固定表达与典故,不可能不用脚注就将意思完全传达给非中国读者。根据中国文学传统写就的元小说更难翻译,因为对文本真正意义的理解依赖于对其他中文文本广博知识的了解。正是因为这种特点,我发现像飞氘和马伯庸这样的作者,他们某些最好的作品根本无法翻译。

8. RKW: 你觉得今年的全球华语科幻星云奖系列活动如何?它与美国的科幻大会最大不同在哪里?你赢得今年银河奖最受欢迎外国作家和全球华语科幻星云奖特殊贡献奖后有何感想?

KL: 参加北京星云奖的经历异乎寻常。尽管我过去与许多中国作家有所往来,翻译他们的作品,但亲身会面加深了我们的友谊。我也交了许多新朋友,希望将来能进一步了解他们。

全球华语科幻星云奖系列活动在许多方面都很像美国的科幻大会。在我看来最大的不同是参会者中作者相对不多。我参加过的许多美国科幻大会上,大多数参会者都是作者。

赢得这些奖项让我很受触动。这些奖所代表的肯定让我自愧不如,我希望在未来创造出更好的作品呈现给读者。除奖项本身之外,紧密相连的中国科幻圈里那种互相信任、互相支持的氛围令我印象深刻,科幻迷们的热情与激情也让我难忘。大家都欢迎我,把我当成圈子里的非正式一员,我很荣幸,也很感激。

9. RKW: 你能向“惊奇故事”的读者们推荐几位中国科幻作家吗?

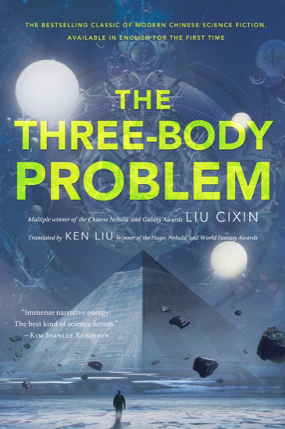

KL: 不胜枚举。我建议非中国读者首先读读刘慈欣的《三体》,刘慈欣是中国最受欢迎、最具影响力的科幻作家,这是他硬科幻三部曲中的第一部。Tor Books在2014年11月出版了英译本。

其他值得关注的作家包括陈楸帆,夏笳,宝树,张冉,飞氘,糖匪,郝景芳,马伯庸,程婧波,吴霜,我已把他们的一些作品翻译到英文(你可以在我的网站上找到列表)。不幸的是,许多其他很棒的中国作家还没英译作品,等待翻译的好作品太多了。

10. RKW: 接下来你有何计划?你的第一部长篇小说《The Grace of Kings》将于2015年面世,可以谈谈这本书吗?其他写作、翻译和参加科幻大会的计划呢?

KL: The Grace of Kings是“丝绸朋克”史诗奇幻系列中的第一部,你在这儿可以看到封面:

https://io9.com/take-an-exclusive-peek-at-the-most-anticipated-scifi-im-1591612349

这本书是对历史传说的重新想象,围绕汉朝崛起的那些历史传说,故事设定在一个新的幻想群岛世界中。这个故事可能有着中国文化根系,但设定无疑是非“中国”的,我使用的叙述技巧也主要源自西方史诗。我的妻子Lisa(邓启怡)和我一起做了很多世界架构工作,写作这本书带给我很多乐趣。这是一个政治和阴谋的世界,有纯洁和腐朽的爱情,有对暴政的反抗,有对理想的妥协,有因战争和治国造就的友谊形成和破裂。这个世界中有爱慕虚荣、嫉妒心强的神明,有竹制飞艇和受生物力学启发的潜艇,有深渊中的幻想生物,有魔法书预言我们心中早已写就的未来。我希望读者阅读这本书时能享受我写作时同样的乐趣。

RKW: 感谢你接受此次采访!希望未来能见到更多你的作品,也希望能在更多场合见到你!

KL: 当然!跟你交谈很开心,希望未来能更常见面!

欲了解更多,请访问刘宇昆的个人主页:https://kenliu.name/

[i] 译注:原文为just-so story,又叫ad hoc fallacy,指关于文化习俗、生物特征、人或其他动物行为的无法核实又不可证伪的叙述性解释。

[ii]译注:亚历西斯·德·托克维尔,法国政治社会学家、政治思想家及历史学家。他最知名的著作是《论美国的民主》(1835)。书中,托克维尔以他游历美国的经验,从古典自由主义的思想传统出发,探索美国的民主制度及其根源,这本书成为社会学的早期重要著作之一。

Recent Comments